Le visible et l'invisible

Ac 5,12-16 / Ps 117 / Ap 1,9-17 / Jn 20,19-31

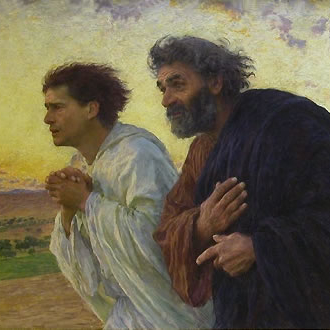

J'ai déjà évoqué la complémentarité de ces deux apôtres majeurs que sont Pierre et Jean. Je voudrais y revenir pour commenter ce que les lectures de ce jour nous donnent à voir. J'avais dit, alors, que loin de s'opposer, la mission de Jean et celle de Pierre se situent sur deux plans différents. Si Pierre est la tête de l'Église – nommé par le Christ lui-même en vue de cette fonction –, Jean, penché sur la poitrine du Maître, en est le cœur. Je citais, à ce propos, ces magnifiques paroles de saint Augustin : « Au cours de la Dernière Cène, Jean s'est penché sur la poitrine du Seigneur, pour connaître les mystères les plus élevés, ceux qui se trouvent cachés au fond du cœur. » Aucun des deux ne peut être séparé de l'autre : sans le cœur qui l'irrigue, la tête ne pourrait gouverner le corps ; et sans la tête qui le dirige, le cœur cesserait de battre. Or, si la tête est visible, le cœur en revanche demeure invisible à notre regard : son action se produit de manière cachée, son rôle est intérieur.

Et le saint évêque d'Hippone ajoute encore que l'Église connaît aussi deux genres de vie : « L'une – dit-il – est dans la foi, l'autre dans la vision ; l'une pour le temps du voyage, l'autre pour la demeure d'éternité ; l'une dans le labeur, l'autre dans le repos ; l'une sur la route, l'autre dans la patrie ; l'une dans l'action, l'autre dans la contemplation. » C'est pourquoi Jésus dit à Pierre : « Suis-moi ! », et au sujet de Jean : « Je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne » (Jn 21,22). C'est le rôle de Pierre – et celui de l'Église visible – de supporter les souffrances de ce temps à la suite du Christ, afin d'être vainqueur du monde. En revanche, ce que saint Jean symbolise s'accomplit en marge du cours du temps, de manière secrète, et ne sera révélé qu'au retour du Christ.

Mais Augustin précise que l'on ne peut jamais séparer le ministère de Pierre et celui de Jean ; pas plus que l'on ne pourrait séparer le corps de l'âme qui sont les deux aspects – visible et invisible – d'une seule réalité. Et c'est bien à cette double réalité que les lectures nous ramènent aujourd'hui. On nous dit d'abord, au Livre des Actes des Apôtres, que tous les croyants se tenaient sous le portique de Salomon (Ac 5,12). Ce portique était situé à l'Est du Temple de Jérusalem : c'est par là qu'on y avait accès. Il s'agissait d'un vaste passage couvert où la vie religieuse juive se concentrait. Les disciples du Seigneur avaient eux aussi pris l'habitude de s'y réunir. Or, ces disciples représentent l'Église fondée par le Christ en remplacement du Temple de l'Ancienne Alliance. Jésus l'avait bien annoncé, ici même : « Détruisez ce temple et moi, en trois jours, je le rebâtirai ! » (Jn 2,19). Il parlait certes du temple de son corps, mais les disciples ne sont-ils pas devenus eux-mêmes le temple du Seigneur ?

Or, ce temple constitué de pierres vivantes n'est pas fait de mains d'hommes. Il s'agit d'un temple spirituel. Le bâtiment de pierre, de cèdre et d'or ne durera pas longtemps encore : quarante ans après la prédiction de Jésus, il sera rasé par les armées de Titus. Alors que celui que Jésus édifie avec ses disciples reçoit les promesses d'une vie éternelle. On voit bien que nous sommes ici sur un autre plan différent. Mais attention : les disciples avaient coutume de se réunir à l'intérieur du Temple lui-même. « Ils étaient assidus à la fréquentation du temple » (Ac 2,46), est-il précisé. Le temple nouveau qu'ils constituent est donc inclus dans le temple visible. Il ne s'agit pas, en effet, de les opposer l'un à l'autre, mais de comprendre leur complémentarité. Cette complémentarité sera aussi celle des missions respectives de Pierre et de Jean. On nous dit aussi que personne d'autre n'osait se joindre aux disciples (cf. Ac 5,13). De fait, ceux-ci forment un sacerdoce royal : le nouveau peuple élu. Ils sont donc séparés des autres : c'est, en hébreu, l'origine du mot kadosh qui signifie “saint”. Être sanctifié, c'est être mis à part pour une mission particulière, qui s'opérera toutefois au cœur du peuple au bénéfice de toutes les nations. Cette distance spontanément respectée par ceux qui n'ont pas encore fait le pas de la conversion montre le respect que l'on vouait aux disciples du Ressuscité. Pour en rejoindre le cercle et devenir disciple du Seigneur, il faut s'incorporer à ce mystère, s'y attacher corps et âme, renaître de l'eau et de l'Esprit.

« La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle » (Ps 118,22) venons-nous de chanter avec le psalmiste. La pierre rejetée, c'est bien entendu le Christ lui-même qui devient la pierre d'angle de l'édifice spirituel sur lequel s'appuie toute la construction et auquel s'unissent tous ceux qui ont choisi de le suivre jusqu'au bout. En vérité, les disciples de Jésus peuvent chanter eux aussi : « De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! » (Ps 117,26). La maison du Seigneur, aux yeux de la religion juive, c'est le Temple de Jérusalem. Dorénavant, ce sera l'Église édifiée au cœur du monde par l'Architecte divin qui fait de l'univers une nouvelle création. C'est bien dans le monde visible que se déploie l'évangélisation, mais l'origine de la force qui opère à travers les missionnaires vient d'ailleurs : elle a sa source en celui qui est le Maître de l'histoire et sur la poitrine duquel le disciple bien-aimé aimait à se pencher.

En apparaissant au milieu des apôtres, après sa résurrection, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20,21). Cette paix qu'il leur donne est celle qui provient de l'Église invisible. Le Seigneur leur laisse la paix qu'ils ont eux-mêmes obtenue, en évitant toute querelle. Mais la paix qu'il leur donne est d'un autre ordre : il s'agit du véritable shalom qui leur est offert, en surcroît, et qui ne consiste pas seulement en l'absence d'agression, mais en la présence active d'une charité qui transforme les cœurs et crée entre eux des liens indestructibles. Et, soufflant sur eux, le Christ leur fait le don de l'Esprit Saint. Pour être fidèles à la mission visible de l'Église, ils doivent être investis de cette puissance qui vient d'en haut, qui fait toute chose nouvelle et prépare la transfiguration de l'univers entier.

Alors, Pierre et Jean, dans tout cela ? L'un et l'autre sont des apôtres qui participent à l'ensemble de la mission de l'Église. Mais il nous est donné de contempler, à travers eux, cette double nature de l'Église. Jean dit qu'il partage avec les chrétiens la détresse et la royauté (Ap 1,9). La détresse est la condition de l'Église souffrante (ou visible) ; la royauté, celle de l'Église triomphante (ou invisible). Pierre aurait pu en dire autant. En s'attachant au Christ, ils expérimentent ces deux réalités qui sont indissociables. Mais on leur a confié deux témoignages différents. L'un au centre de l'empire romain où il finira par trouver la mort, afin de signer de son sang ce qu'il avait enseigné ; l'autre dans la solitude d'Éphèse, avec la Vierge, et dans l'exil de Patmos où il rédigera le Livre de l'Apocalypse.

« J'ai vu sept chandeliers d'or, et au milieu, un être qui semblait un Fils d'homme, revêtu d'une longue tunique et d'une ceinture d'or » (Ap 1,12-13). Les églises visibles ont, elles aussi, leur nom inscrit dans le livre invisible de la gloire, le livre de celui qui siège au milieu des chandeliers. Dans une vision spirituelle, tout ce qui est visible sur la terre est le reflet d'une réalité invisible dans les cieux. Par leur complémentarité, Pierre et Jean nous le rappellent constamment. Il est intéressant aussi de noter qu'on parle de l'ombre de Pierre. L'Église visible, figurée ici par son chef, est l'ombre des réalités invisibles, évoquées par le disciple bien-aimé.

Nous sommes témoins des prodiges qui furent accomplis au long de l'histoire visible. Mais c'est dans les biens invisibles que nous sommes invités à ancrer notre foi. « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (Jn 20,29). Les réalités visibles sont belles : elles éveillent la foi de ceux qui sont en pèlerinage sur cette terre ; mais la foi dans les réalités invisibles est encore plus heureuse, affirme Jésus. Et il dit à Jean : « Ce que tu as vu dans la gloire, écris-le et envoie-le aux sept Églises » (Ap 1,11). Comme témoin de la Jérusalem céleste – donc de l'Église invisible –, Jean est chargé de rappeler à chaque église l'origine surnaturelle de sa mission. Et lui-même conclut son écrit par ces paroles : « Il y a encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre » (Jn 21,25). Ce sont des choses qui appartiennent au versant invisible de l'histoire. Mais celles-là ont été mises par écrit pour que nous croyions nous aussi ; afin que nous puissions aller du visible vers l'invisible, du transitoire vers ce qui est éternel ; et que les desseins encore obscurs du Très-Haut soient enfin révélés à nos yeux.

Abstimmungen

Kommentare Bewertung

Kommentare und Antworten

0 Bemerkungen