Le trône de la beauté

Is 6,1-8 / Ps 137 / 1 Co 15,1-11 / Lc 5,1-11

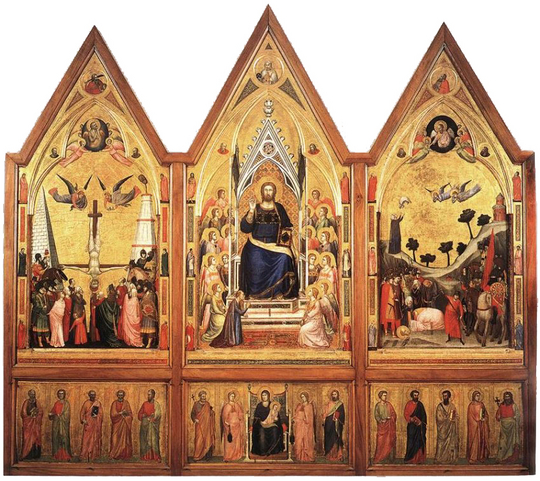

« Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre : Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l'univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire » (Is 6,1-3). Cette magnifique évocation de la majesté du Seigneur, donnée au Livre d'Isaïe, nous ouvre le portail d'une vaste méditation sur une dimension trop oubliée de la foi chrétienne : celle de la beauté. Car la beauté est le trait dominant de toute majesté et celle du Seigneur dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. S'y trouver confronté provoque, chez l'homme, un éblouissement sans mesure.

On nous parle abondamment de la bonté ou de la vérité comme des attributs divins par excellence ; mais la beauté, elle, est assez souvent passée sous silence. On constate, par exemple, que l'Église a canonisé de nombreuses personnes qui ont mis toute leur vie au service du bien ou ont été de brillants défenseurs de la vérité, mais ils brillent par leur absence ceux qui ont été reconnus pour leur talent artistique ou leur service de la beauté. Il y a certes une grande exception, plutôt récente : celle du bienheureux Fra Angelico, cet extraordinaire peintre florentin du XIVe siècle.

En 1955, pour fêter le 500ème anniversaire de sa mort, Pie XII demanda la mise en œuvre d'une instruction en vue de sa béatification, afin de donner à l'Église un exemple universel dans le domaine de l'art. Mais le procès resta pratiquement au point mort. On était en attente d'un miracle qui ne se produisait pas. Il fallut attendre Jean-Paul II pour que la cause avance en dehors des procédures ordinaires. Celui-ci déclara, en effet, que le miracle de Fra Angelico se trouvait dans son œuvre elle-même. Par un motu proprio du 3 octobre 1982, il béatifia donc le peintre dominicain et le déclara patron universel des artistes, le 18 février 1984.

Ce geste a une grande portée. Il remet au centre de la vie chrétienne le caractère essentiel de la beauté comme manifestation à part entière de cette majesté divine qui se reflète dans sa création et que les artistes sont appelés à révéler sur le plan visible. Saint Jean Damascène n'hésite pas à affirmer que « la beauté est le visage de l'Invisible. » Et le thème est constant chez les Pères. « Comme image du Créateur, l'homme manifeste en lui la beauté divine », écrit saint Grégoire de Nysse. Et Nicolas Cabasilas affirme que « les martyrs, consumés par le charbon ardent du Saint-Esprit, ont aimé par-dessus tout la Souveraine Beauté. »

Il est intéressant de souligner que Jésus – le plus beau des enfants de l'homme (Ps 45,3) – reçoit aussi, dans l'Écriture, le titre de "Bon Pasteur". Mais de fait, l'adjectif utilisé ici, dans la version grecque originale, est kalos qui signifie "beau". (On retrouve le même préfixe dans de nombreux mots, comme "calligraphie" : la belle écriture). Jésus est donc le Beau Pasteur : celui qui nous conduit vers la lumière, source unique de toute splendeur.

Comme le rappelle André Gouzes, « La beauté procède de l'amour : amour de la création, de la vie et de sa source qui se cache en Dieu. En ce sens, la beauté est le chemin royal qui permet à l'intelligence et au cœur de l'homme de s'ouvrir à la présence de Dieu. La beauté – dit-il – est comme le rayon de soleil qui n'est certes pas tout le soleil, mais en qui le soleil se révèle totalement. » Une pierre ou un arbre peuvent être beaux, mais ils ne le sont que dans la mesure où ils participent de la lumière.

« Par nature, l'homme désire le beau » enseigne saint Basile, car il porte en lui un logos poétique caché qui fait de lui un contemplatif né ; et saint Maxime le Confesseur ajoute : « qui le rend sensible à l'éclat fulgurant de la beauté divine qui gît en toute chose. » Oui, toute vie spirituelle commence par un étonnement face à la beauté, face à ce qui nous dépasse, nous subjugue et nous éblouit. À travers la beauté des créatures, c'est déjà le rayon de la grâce qui touche le cœur de l'homme et qui le transfigure.

Bien sûr, il n’y a là rien d’autre qu’un “signe” du Créateur, à l’image d’une œuvre d’art qui nous aide à mieux comprendre l’âme de l’artiste qui l’a façonnée. « Le monde – écrit Nicolas de Preux – est un texte qui nous parle de sa propre absence, humblement et joyeusement ; mais, en le faisant, il évoque aussi la présence éternelle d’un Autre que lui : celle de son Créateur. La nature n’est pas seulement un livre magique, elle porte en elle la résonance du Verbe créateur par lequel tout a été fait et grâce auquel tout continue à exister. Le monde est semblable à un livre écrit au-dedans et au-dehors (cf. Ap 5,1), et le visible nous ouvre un chemin vers l’invisible. »

Selon Benoît XVI, « la beauté est la preuve et la démonstration de Dieu. Toutes les grandes œuvres d'art sont un signe lumineux de Dieu et une épiphanie de sa présence au milieu de nous. Tel est le motif essentiel du christianisme : Dieu s'est fait épiphanie ; il apparaît et il resplendit », conclut le pape. En vérité, l'Église elle-même, qui est le corps du Christ, ne peut respirer que par la beauté. Et sa liturgie – que Dante appelle la langue du soleil – vient couronner cette indicible beauté.

À toutes ces voix concordantes, ajoutons encore celle du cardinal Poupart : « Ce monde avec son infinie richesse de forme, avec sa palette bariolée de couleurs, avec la vibration plurielle des sons, ce monde avec son mystère et sa splendeur magistrale est le grand miroir de Dieu. » Lorsqu'on contemple la création avec le regard de Dieu, on se rend compte que tout y est grâce. Et ce n'est pas un hasard si ce mot – grâce – évoque à la fois le don gratuit de l'amour de Dieu et l'agrément d'une personne ou d'un visage.

Dès l'origine, notre civilisation a été marquée par la beauté. Elle est intimement liée à un enchantement : celui qu'a mis en valeur la société chrétienne dont découle toute la culture occidentale. Mais ce lien semble s'être dénoué au cours du temps et l'homme contemporain se retrouve orphelin de la beauté, qu'il ne reçoit plus comme don de Dieu. « Il semble qu'il ne soit plus temps de parler de beauté – se lamente Michel Serres, dans une préface pour Marie-Alain Couturier, prêtre dominicain. – Une laideur nombreuse s'impose à nous. Nous manquons de beauté comme aucune génération de l'histoire, peut-être, n'en manqua. Nous l'entassons dans des musées morts, mais nous négligeons de la produire ; je n'entends plus nulle part l'accord qui la rendrait possible. » C'est que la beauté est exigeante et que ce monde aime surtout la facilité et, en particulier, la beauté facile.

Mais la beauté est chose sérieuse. Elle suscite même la crainte. On le voit dans les lectures d'aujourd'hui : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l'univers ! » s'écrie Isaïe (Is 6,5). Puis, dans l'Évangile, saint Pierre surenchérit : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur » (Lc 5,8). Et saint Luc précise qu'un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Pour Rilke, la beauté est « le premier degré du terrible », terrible étant ici à prendre au sens de la crainte de Dieu, du frémissement de l'être.

La beauté est surnaturelle et l'homme craint ce qui surpasse sa nature. Mais en sa lumineuse manifestation, le Ressuscité fait jaillir la lumière au cœur même de notre nuit. Saint Paul précise qu'il apparut à plus de cinq cents frères à la fois (cf. 1 Co 15,16). Il y a fort à parier qu'à l'instar des disciples, sur le mont Thabor, ceux-ci ont dû tomber à la renverse. Paul a vu cette lumière, lui aussi, sur le chemin de Damas, lui qui se sait indigne d'avoir été élevé jusqu'au troisième ciel (cf. 2 Co 12,2). Car la beauté ne fait pas acception de personnes : elle se donne à qui veut bien la prendre. Elle est la signature de Dieu, celle qui viendra se graver dans le cœur de celui qui ne se refuse pas au grand éblouissement. « À l'amour qui t'invite, ne demande jamais où il va. »

Kommentare und Antworten

Sei der Erste, der kommentiert