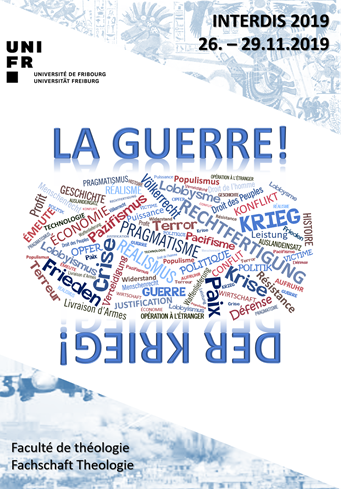

La semaine interdisciplinaire

Cette année, notre frère Cyprien-Marie s’est porté volontaire avec le frère Stefan au cours d’une assemblée générale du comité de branche des étudiants de la Faculté théologie de l'Université de Fribourg pour organiser la semaine dite « interdisciplinaire » (« entre plusieurs disciplines ») : un colloque annuel autour d'un thème commun.

Cette semaine, qui commence ce mardi 26 novembre, est une tradition à Fribourg. Elle jouit de la fréquentation d'un public nombreux et enthousiaste – étudiants et professeurs, mais aussi ceux qui sont normalement hors du milieu universitaire. Tous sont les bienvenus.

Le frère Cyprien-Marie a trouvé le temps de rencontrer la rédaction pour donner à nos lecteurs un aperçu de ce qui nous attend.

Frère Cyprien-Marie, le terme « semaine interdisciplinaire » peut paraître étrange. Quelle est cette tradition universitaire ?

Frère Cyprien-Marie El-Euchi : Pendant la semaine interdisciplinaire, nous les étudiants, en coopération avec un référent parmi nos professeurs, nous choisissons un thème commun, et nous invitons des conférenciers et des universitaires spécialistes de différents domaines à aborder le thème de la semaine à leur façon. Celui-ci a généralement un lien avec les cours réguliers de la Faculté de théologie.

Pendant cette semaine, les cours sont suspendus, mais ce n'est pas une semaine de vacances pour les étudiants. Il y a des conférences matin, midi et soir. Elles sont toutes en rapport avec le thème choisi, mais dans des disciplines différentes, d'où le mot « interdisciplinaire ».

Nous accordons beaucoup d'attention au bilinguisme, qui est une force unique de l'Université de Fribourg. Si une conférence est donnée en français, par exemple, nous veillons à ce qu'elle soit traduite simultanément en allemand, et vice versa. Si un professeur est capable de parler les deux langues, c’est tant mieux.

Illustration musicale : L'homme armé. Messe pour la paix de Karl Jenkins, interprétée par La Concordia de Fribourg

Comment se fait-il que tu fasses partie de l'équipe qui organise cette semaine ?

CM : Alors, j'ai été désigné par le comité de branche des étudiants (Fachschaft) pour organiser la semaine interdisciplinaire. Très simplement, j'étais motivé et je pensais que j'avais une idée intéressante pour le thème de cette année.

Le professeur-référent est un dominicain, le fr. Philippe Lefebvre, un professeur renommé d'Ancien Testament à l'Université qui a généreusement accepté de nous accompagner.

Avec lui, nous avons défini le thème plus précisément et nous avons exploré les possibilités au niveau des conférenciers et invités. Frère Philippe accompagne toujours notre travail. Il n'est pas obligé de toujours assister aux réunions, mais il reçoit les compte-rendus.

Peux-tu nous parler un peu du thème de cette année ? Il n'est ni tiède ni banal...

CM : Comme tu sais, le thème de cette année est « La Guerre ». Ce thème me parle car il est directement lié à l'actualité.

Parfois, on accuse les théologiens, et les universitaires en général, de traiter des abstractions qui n'ont aucun lien avec le monde. Nous allons montrer pendant cette semaine que ce n'est pas toujours le cas.

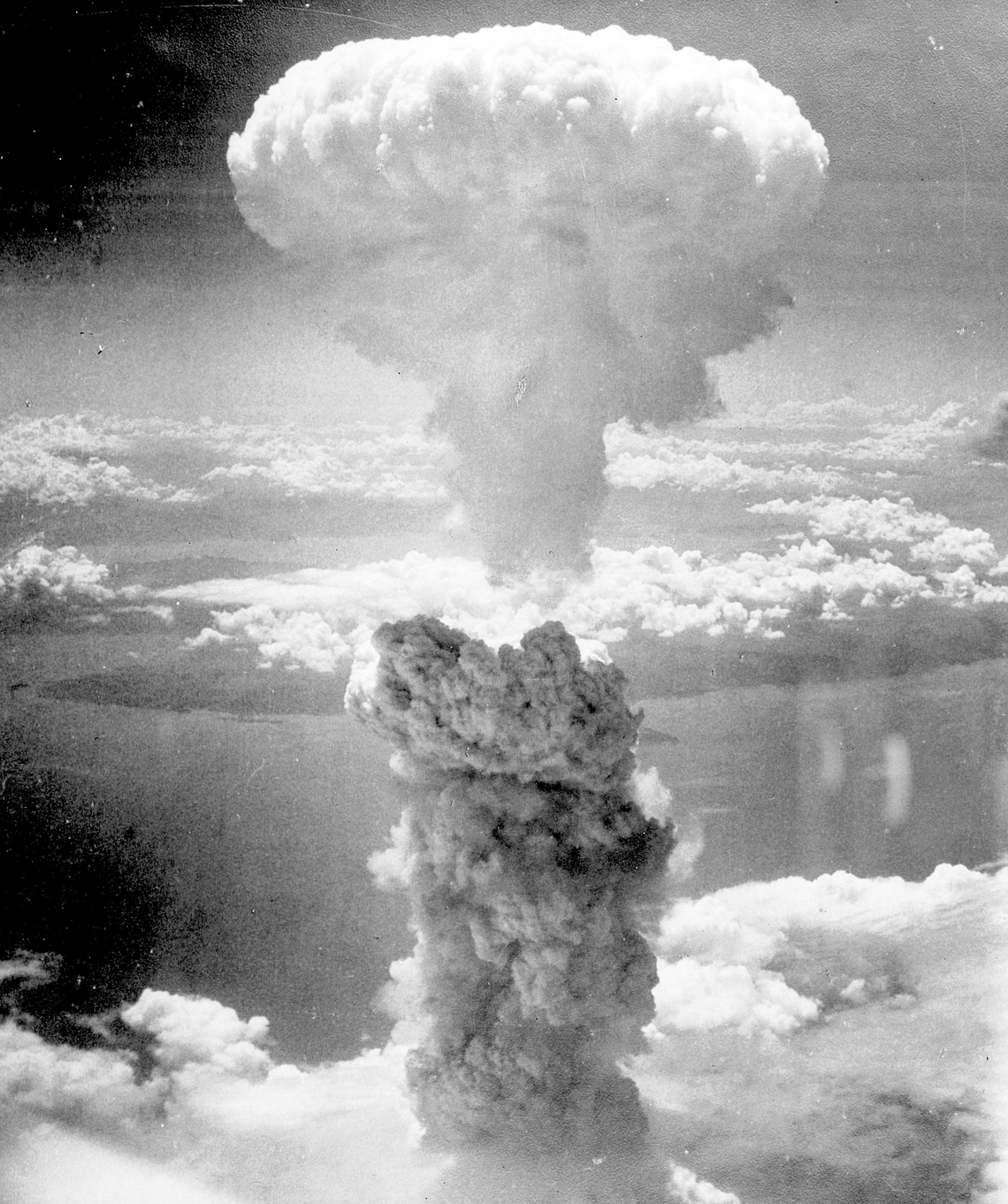

La guerre est un sujet malheureusement tout à fait actuel, et beaucoup plus complexe que l’on pourrait penser. Il y a des guerres de différents genres. Il y a par exemple la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. On pourrait aussi parler d'une guerre idéologique entre progressistes et conservateurs, par exemple. Il y a bien sûr aussi des guerres chaudes dans certaines régions de la planète, par exemple en Syrie, en Somalie ou au Yémen. Et puis des guerres des civiles, par exemple en Libye.

En tout cas, le thème de la guerre touche à la réflexion théologique. Et cette réflexion a une très longue histoire dans la pensée chrétienne. On peut parler de la théorie de la « guerre juste » qui a été développée de manière si élaborée par saint Thomas d'Aquin ; on peut considérer ce que dit la Bible au sujet de la guerre. On peut voir l'histoire de la guerre selon l'aspect de la sociologie de la religion ou par rapport à l'évolution de la pensée théologique. Mais on se pose toujours les mêmes question-clés : « Comment le chrétien devrait-il réagir à la guerre ? », « Que devons-nous faire pour éviter des conflits ? », « Qu'est-ce qu'une guerre, finalement ? »

Mais qui avez-vous invité pour nous éclairer sur ces questions ?

CM : Pour cette semaine nous accueillons non seulement des théologiens et des sociologues, mais aussi des militaires. Nous voulons donner de la place aux praticiens aussi bien qu'aux théoriciens.

Par exemple, nous aurons le plaisir d'écouter M. Éric Steinmyller, qui est père d'un séminariste étudiant de la faculté. M. Steinmyller était Commissaire en chef de la Marine française et il est maintenant Expert sur la conduite des hostilités à l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève.

Il parlera des Conventions de Genève sous un titre intéressant : « Même la guerre a des limites ! »

Notre colloque sera enrichi, j’espère, par l'expertise de ceux qui ont le devoir difficile de poursuivre la guerre ou le conflit armé au nom de la société tout entière chaque fois que le besoin s'en fait sentir.

Qui encore vient à Fribourg pour cet événement ?

CM : Eh bien, on voit ici l'ensemble du plan pour la semaine, qui est très riche.

Mais je suis particulièrement intéressé par deux conférenciers francophones, l'un qui est professeur à Lausanne et l'autre qui est doctorant en théologie, docteur en sociologie et prêtre. Ils prendront la parole tous deux le jeudi après-midi.

Le professeur est M. Philippe Gonzales de la Faculté des sciences sociales et politiques à Lausanne, qui donne des cours de sociologie à Fribourg en collaboration avec notre chaire de théologie pastorale. J’ai suivi ces cours et je peux dire que je les ai beaucoup appréciés. Prof. Gonzales parlera de l'histoire de la guerre dans la sociologie des religions (son intervention s’intitule « Penser la société à partir de la guerre de religion »).

L'autre est le frère Jacques-Benoît Rauscher, qui habite ici au couvent St-Hyacinthe. Il est le père-maître des frères étudiants, donc mon supérieur. Sous le titre-question de « Peut-on encore parler de guerre juste ? » il parlera de l’histoire des religions et l’histoire de la théologie morale par rapport à la problématique de la guerre. Je crois qu'il est indispensable pour un étudiant en théologie, et surtout pour ceux qui souhaitent travailler en pastoral, de comprendre les interactions entre la théologie, les réalités sociales de différentes périodes, et l'expérience même du conflit ou de la guerre. Je pense que le fr. Jacques-Benoît nous éclairera quelque peu.

Nos lecteurs devraient-ils se sentir les bienvenus à la semaine interdisciplinaire ?

CM : Mais certainement ! Tout notre travail a été fait pour eux, et je leur promets qu'ils ne regretteront pas d'être venus. Vraiment, du côté des étudiants de la Faculté, nous avons beaucoup travaillé pour organiser cette semaine. Nous avons réussi, je crois, à proposer un éventail riche et diversifié de conférenciers.

Je souligne que toutes nos sessions sont ouvertes à tous, et peuvent vraiment intéresser tout le monde. Il suffit de consulter le plan de la semaine et de sélectionner les séances qui semblent les plus intéressantes.

Quelqu'un qui ne s'occupe pas de théologie à l'université serait-il un peu perdu ?

CM : Pas du tout. Ce qu'on essaye à faire pendant cette semaine interdisciplinaire c'est de relier la réflexion théologique à ce que nous voyons tous les jours à la télé ou sur Internet. Chacun s'inquiète de la guerre, quelle que soit sa situation dans la vie.

Tout simplement, nous voulons chercher ensemble des outils théologiques pour analyser le monde actuel. On pourrait découvrir grâce à ces conférences des dimensions pratiques et humaines de la théologie. Comme ça nous pourrons faire le lien entre notre travail académique et les conflits, sanglants ou autres, qui se déroulent aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous concerne tous.

Merci, frère Cyprien-Marie.

Kommentare und Antworten

Sei der Erste, der kommentiert